讀書像在打電動!3步驟開啟孩子學習的心流模式

面對孩子的升學壓力,除了鼓勵、督促與擔心,你還能做什麼?

當孩子迎來升學壓力,許多父母的第一反應往往是鼓勵、督促,甚至不免憂心忡忡。

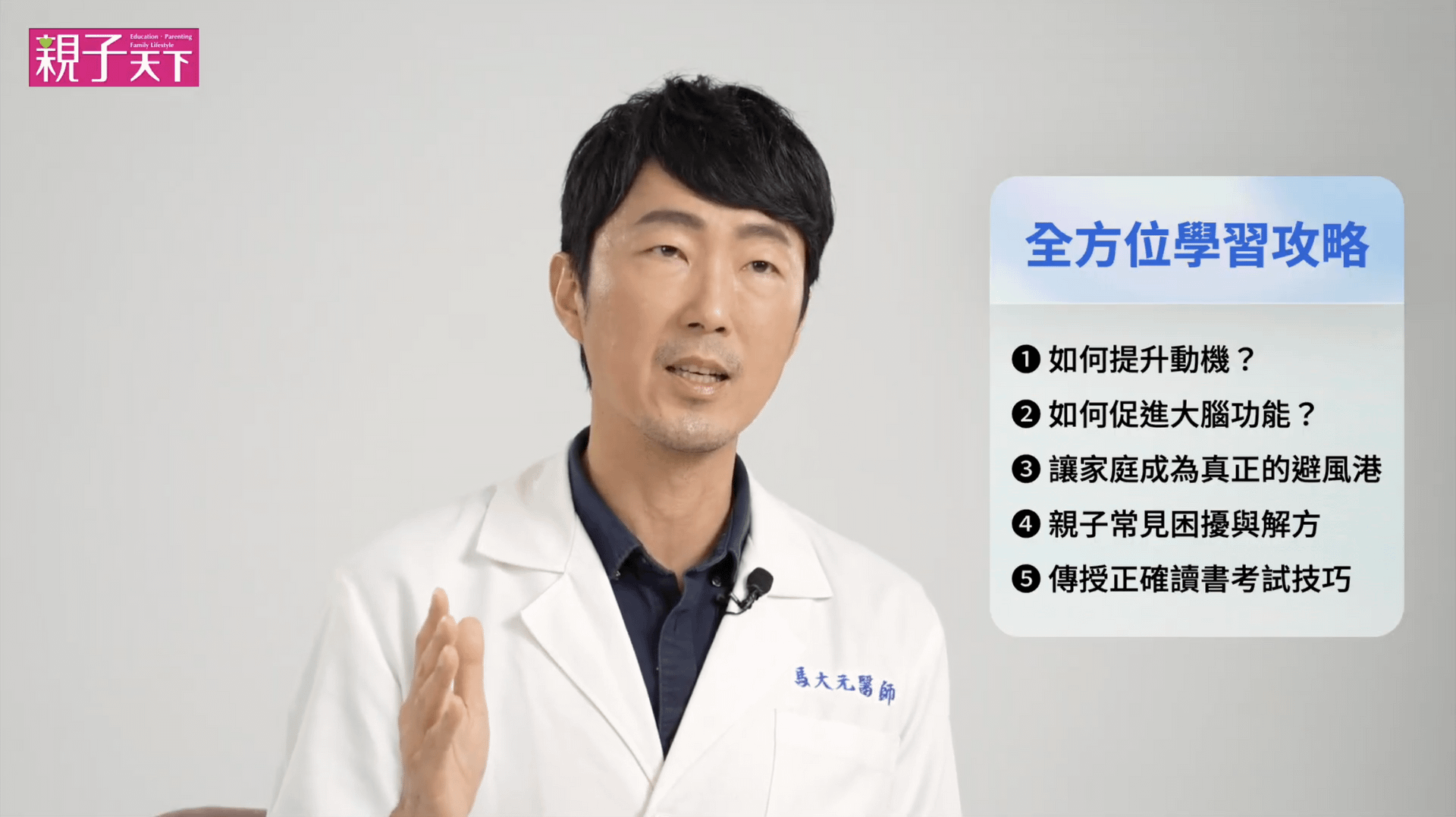

但這些行為真的能有效幫助孩子嗎?精神科醫師、四個孩子的父親馬大元,透過自身的經驗與腦科學、心理學的研究,帶領我們思考——如何真正成為孩子升學挑戰中的「神隊友」。

影響孩子表現的隱藏因素:你的教養模式

許多研究顯示,父母的成長經驗對於養育方式有著深遠的影響。我們可能會無意識地「重演」父母的教養方式,或是為了避免重蹈覆轍而走向另一個極端。

例如,如果你的父母對你極為嚴厲,你可能也會對孩子採取高標準要求;相反地,你可能因為不想讓孩子承受同樣的壓力,而變得過於寬容。然而,無論是哪種模式,若沒有意識到這些影響,都可能讓親子關係變得緊張。

舉個例子,如果孩子做事拖拖拉拉讓你難以忍受,甚至忍不住大聲責罵或發脾氣,不妨試著停下來回想:這樣的情緒反應是否與自己的童年經驗有關?當你開始察覺這些潛在連結,便能更有意識地調整自己的反應,進而改善親子互動。

自我探索:理解自己的生命故事

加州大學腦科學專家丹尼爾・席格(Daniel Siegel)提出,「探索自己的生命故事並重新賦予意義」,是整合大腦、療癒自己及親子關係的關鍵步驟。你可以試著畫出家庭圖,回顧家族成員的個性與互動模式,看看自己的價值觀、行為模式如何受到影響。

馬大元醫師舉了自己的例子:他的母親帶有亞斯伯格症的特質,個性較為自我、不太關注孩子的情緒;而父親則是溫和但疏離的教育者,對孩子「敬而遠之」。這樣的家庭環境,使得他和哥哥在「近乎放養」的方式下成長,但也因為這樣,他從小就培養了高度的自律性。

過度介入 vs. 自主成長

這樣的「放養」教養模式究竟是好是壞?從結果來看,馬醫師的父母從不盯孩子讀書,也不會規定何時寫功課、何時休息,但孩子卻能主動學習,並在學業上取得優秀表現。

他指出,若父母每天都要叫孩子起床,甚至為孩子安排過度細緻的學習計畫,反而可能對孩子的自主學習與心理發展產生負面影響。

事實上,當孩子能夠在安全的環境中自由探索,並逐漸承擔學習的責任,他們將能夠培養出真正的內在動機,而非只是為了應付父母的期待。

從谷底翻身:三段式思考模式

馬醫師分享了自己的求學經驗。他在國、高中時因為種種壓力,一度陷入學習低谷,甚至考試成績跌至倒數。但在一個暑假後,他成功扭轉劣勢,段考成績躍升至全班第一。他認為,改變的關鍵在於「三段式思考模式」:

問題是否普遍存在?——是否有許多人也曾遭遇相同困境?

是否有人成功解決?——是否有成功克服問題的例子?

最輕鬆有效的方法是什麼?——是否有人能夠用最簡單的方式解決問題?

他發現,學習不一定要靠死記硬背,也不一定要靠天賦或長時間苦讀,而是可以透過掌握關鍵技巧,找到最有效率的方法來學習。

父母能為孩子做的事:建立健康的身心狀態

在這門課程中,馬醫師將透過腦科學與心理學的知識,幫助家長理解如何協助孩子在升學壓力下,維持大腦與身體的健康狀態。他強調,關鍵不在於給孩子更多的壓力,而是創造一個能夠支持孩子情緒穩定與高效學習的環境。

「讀書考試想要有好成績,關鍵是什麼?是天賦、決心、技巧,還是恆心毅力?」

當你的孩子面對升學壓力時,除了鼓勵與督促,你還能做的是——理解、支持,並運用科學的方法,讓孩子的學習變得更有效率、更輕鬆。

如果你希望了解更多具體且可行的方法,馬大元的《全方位學習攻略課》,將從「腦科學+心理學」出發,為你提供最實用的指引,讓你成為孩子升學挑戰中的真正「神隊友」。