數位陷阱下的少年法律界線:帶孩子建立法治觀念、遠離觸法風險

詐騙集團的手,不再只伸向長者的提款卡,也不再只潛伏在陌生電話的那頭。如今,它伸進了 教室、穿過孩子的手機螢幕,甚至悄悄地藏進那一百元的打工酬勞裡。

2025年4月,一名國中生在 IG 上看到「代儲」打工訊息,只要在 APP 上儲值成功,單次便能獲 得 100 元報酬。孩子以為輕鬆賺錢,卻不知自己正在盜刷他人信用卡,成了詐騙集團的共犯。

身為國中生的家長,我感到震驚!不只是因為孩子被騙,而是錯誤竟然離他們如此之近。

零用錢打工陷阱:為何孩子需要立即了解「數位責任」與「法律邊界」?

那位孩子或許還不懂什麼是「法律責任」,只知道自己想賺點零用錢。但在這個時代,帳號不只是 登入工具,它可能是法律責任的延伸。一個不起眼的點擊、一筆小金額交易、一段隨意留言, 都可能成為法院開庭的「證據」。

我們不能再抱持「孩子還小,不需要懂法律」的舊觀念。事實是,如果連我們大人也不懂法律 、沒有建立正確的監督機制,也可能成為「連帶責任人」。

更令人擔憂的是,我在教育現場聽 過小學生誤以為「我未成年,就不會有法律責任」。

釐清法律迷思:未成年真的「沒事」嗎?少年事件處理法最低適用年齡是 12 歲!

12歲以上未滿18歲的少年行為觸犯刑罰法律,少年法院的法官依少年事件處理法規定,做出如訓誡、交付保護管束並得命為勞動服務、交付安置等。

但這並不代表對 12 歲以下兒童的行為視若無睹。台灣將 12 歲以下孩童的案件處理依據《兒童及少年福利與權益保障法》,通過教育輔導和社會福利體系來代替刑事司法處理方式。

法律不是懲罰,是保護。 法律不是映照出我們的行為,也照見我們對新型犯罪的無知。

與其被懼怕所控制,不如和我一 起選擇理解與學習。陪孩子共同認識什麼是「數位責任」、什麼是「法律邊界」,這才是真正 的保護。

親子共學推薦:《只是開玩笑,竟然變被告?2》青少年法律素養課程上線

親子天下與三采文化聯手,少年調查保護官──吉靜如監製,專為中小學生設計的《只是開玩 笑,竟然變被告?2》課程,結合真實案例、互動模擬與親子共學單元:

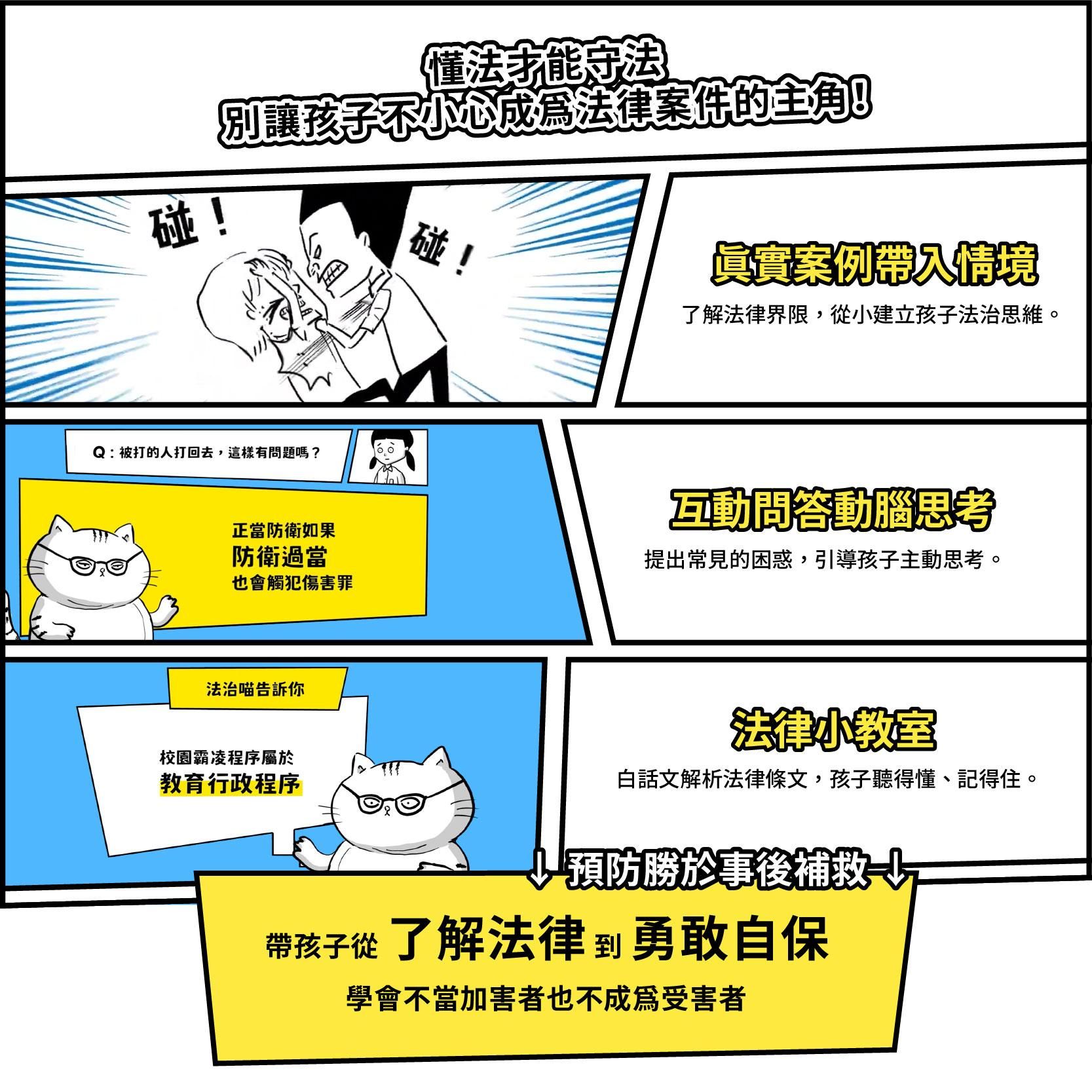

- 特色一:動畫呈現

知識自然內化 課程全程以孩子最喜歡的動畫影片呈現,結合角色互動與情境演繹,讓抽象的法律知識轉化成 具象畫面,自然內化成生活觀念。 - 特色二:真實案例改編

連結日常情境 課程故事皆取材自校園與生活中的真實案例,如綽號霸凌、帳號外借、網路惡搞等,讓孩子一 看就能聯想到身邊的狀況。 - 特色三:互動問答設計

引導主動思考 每單元設計大量情境問答,讓孩子不只是聽課,更能在答題過程中思考「如果是我,該怎麼做 ?」培養法律素養與判斷力。 - 特色四:白話文解析法條

孩子一看就懂 複雜的法律條文透過「法律小教室」單元,以淺顯易懂的白話文拆解,搭配動畫與例子說明, 讓孩子輕鬆理解。

帶孩子看懂生活中的法律風險,輕鬆養成法治觀念! 懂得法律的人,更知道如何保護自己、保護孩子、守住彼此的尊嚴。 在這個資訊爆炸的時代,法律素養不只是大人的事。它是每個孩子在真實和網路世界中,能夠 安心探索、勇敢發聲的盾牌。

📢《只是開玩笑,竟然變被告?2》

- 點此了解更多

- 輸入專屬優惠碼【LAWATC】再折 $350 元

這堂《只是開玩笑,竟然變被告?2》,不只是防止課金與詐騙,更是教會孩子:「我有責任, 也有權利保護自己。」就像小時候教孩子過馬路前要看紅綠燈,我們也該教他們,在真實世界 裡,什麼是紅燈,什麼是綠燈。

懂得應對、懂得自保,才能真正趨吉避凶。