擺脫碎唸式教養?黃瑽寧醫師教你用「分期付款」概念讓孩子主動養出好習慣

你是不是也有這樣的時刻——每天苦口婆心叮嚀孩子刷牙、洗手、早點睡,卻總覺得「小孩根本教不動」?孩子不改,自己又累得快沒耐性,最後只剩滿滿挫折感。

在《媽很想聊》podcast 的對談中,主持人 Cynthia 邀請到兒科醫師黃瑽寧,一起聊聊爸媽最常面對的教養難題:當你再也不想當碎唸機器人,該怎麼用更溫柔、更有效的方式,陪孩子建立好習慣?

黃醫師分享了「分期付款教養概念」,提醒父母別忽略語言的影響力,並從尊重孩子的身體與情緒界線開始,打造更健康、更有安全感的親子關係。

小孩教不動,與其每天唸不如「分期付款」

談到情緒,黃瑽寧醫師提醒家長,別忽略了「叨唸」的影響。每個家長都希望孩子少吃糖、勤洗手、保持健康的作息,但有沒有叨唸以外的方法?

他認同,許多叨唸背後,都來自於合理的擔心,怕孩子不健康、受傷害。 但這份無庸置疑的愛,能否換個方式表達?

黃瑽寧醫師分享,首先要了解「分期付款」概念。他說,「每月只選 2 件對孩子有嚴重危害的事,作為本月主題,剩下 98 件事,就等下個月再說。」

這麼做,家長不會放掉對孩子的愛,也能減少負面言詞,用更中性的方式與孩子對話。

如何培養成長型思維?先尊重孩子界線

成長型思維,指的是相信自己的能力與智力,可以透過努力、學習與策略,不斷成長的心態。

黃瑽寧醫師表示,讓孩子浸泡於正向言語環境,可以培養他們的成長型思維。

「很多事我不確定,但我知道父母認可我、相信我,對我的感受是好奇的,也願意貼著我內心的恐懼,陪我度過。」他指出,等孩子 10 歲以後,這種信念會支持他面對更多人生課題,展現勝不驕、敗不餒的心態。就算天塌了,父母的愛會讓他站起來。

黃瑽寧醫師分享原因:孩子的社交行為,是觀察來的。無論夫妻相處、人際互動,他們都會看在眼裡、試著去模仿。

「舉例來說,爸爸跟女兒互相搔癢,女兒玩到哭了,媽媽卻說『爸爸只是在跟你玩啦』。」

這有什麼問題?「孩子會認為,當我說不舒服、不想要的時候,這些愛我、有權威的人說不重要,這件事沒什麼大不了。」久而久之,一句沒什麼,可能讓孩子以後不敢求救。

因此,比起碎碎念,家長在互動中尊重孩子的界線、情緒,更能使他理解,當權威侵犯自身權益時,要開口抗議、拒絕,尊重自己的身體。

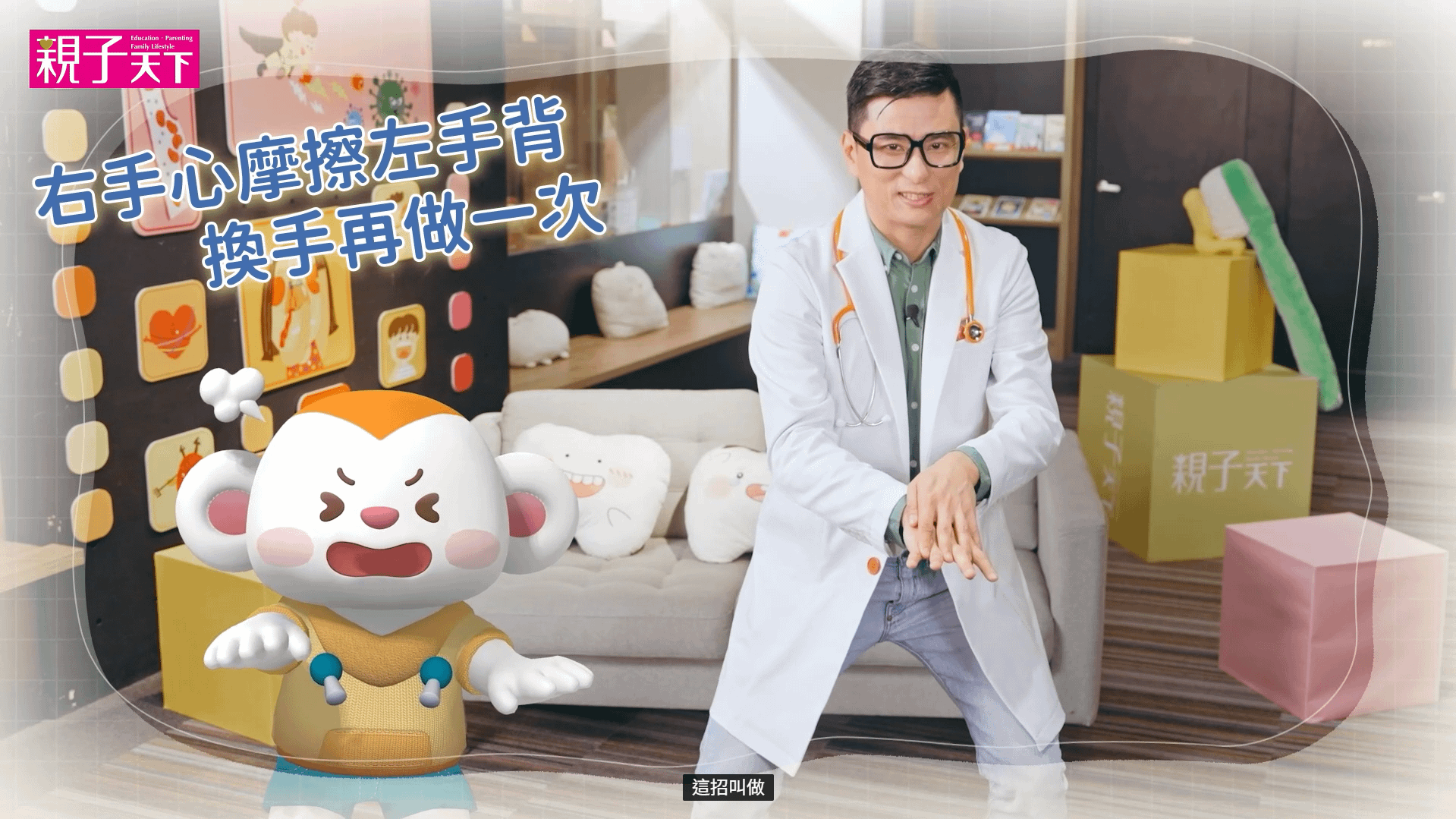

用孩子聽得懂的語言,教會他照顧自己

其實,爸媽不是真的想當碎念機器,只是一心期盼孩子能夠健康、順利的成長。

黃瑽寧醫師也懂這份心情,因此設計了《黃瑽寧與樂樂的兒童健康課》——用孩子最愛的幽默、趣味互動,讓 2~6 歲的孩子也看得懂、學得會。這段期間,他們會經歷許多人生第一次:第一次發燒、拉肚子、流鼻血,還有第一次上學。

與其焦慮擔心,不如先讓孩子理解疾病背後的意義,才能真正幫助孩子建立健康好習慣。當孩子開始懂了,不只身體變得更健康,也更願意主動照顧自己,長出屬於他的自律與勇敢。

🎧聽完整 podcast《媽很想聊》ft. 黃瑽寧醫師👉https://cplink.co/IGRSrjHf

🔍了解更多《黃瑽寧與樂樂的兒童健康課》👉https://cplink.co/tmpyOUkd

限時輸入【DRH10】再折 $350 元!